Wer nachhaltig für seine politischen Ziele mobilisieren will, der braucht Kommunikationsformen, die die Utopie von einer anderen Demokratie glaubhaft symbolisieren.

1968

Als am 15. September 1967 einige hundert junge Menschen versuchten, mit einem Go-in in die Sondersitzung des Abgeordnetenhauses Berlin im Schöneberger Rathaus einzudringen, gaben sie vor, dies nicht zur Durchsetzung vorher abgestimmter politischer Ziele zu tun. Sie skandierten vielmehr „Wir wollen diskutieren“.

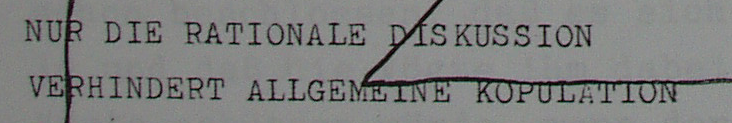

„Diskutieren“ war das Fahnenwort der 68er-Bewegung. Diskutieren war gleichbedeutend mit dem Praktizieren von Demokratie. In einem Berliner Flugblatt mit dem Titel „Warum wir demonstrieren — Warum wir diskutieren“ formulierte eine Studentin: „eine demokratie funktioniert nicht durch verbote, sondern durch argumentation und gegenargumentation — auch, wenn diese anregungen von einer minderheit ausgehen.“ Das Politikverständnis, das in der Formel „Demokratie ist Diskussion“ sinnfälligen Ausdruck erhielt, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Demokratische Entscheidungen erhalten ihre Legitimität allein aus der Ratio des besseren Arguments, der sich eine ggf. irrende Mehrheit unterwerfen muss.

Das Go-in in die Sitzung des Abgeordnetenhauses Berlin zeigt zudem, dass die Parlamente in den Augen der 68er nicht der Ort waren, in denen sich das bessere Argument Geltung verschaffen konnte. Die außerparlamentarische und in weiten Teilen auch antiparlamentarische Bewegung setzte vielmehr auf nicht-repräsentative Formen diskursiver Meinungsbildung, etwa das Teach-in. Das Teach-in war eine Form der politischen Massendiskussion, die ohne Beschränkung der Teilnahme und des Rederechts auskommen wollte und in der nicht der Diskussionsleiter, sondern alle Teilnehmer demokratisch über Inhalte und Verfahrensfragen entscheiden sollten.

Diskutieren innerhalb der Bewegung repräsentierte einen hierarchiefreien, egalitären Umgang zwischen den Gesprächspartnern und versprach Erkenntnisgewinn. Diskussionen mit den politischen Gegnern wurden eingefordert, um deren mangelndes Demokrativerständnis zu entlarven. Natürlich waren im einleitenden Beispiel die Berliner Parlamentarier nicht bereit, mit den Protestierenden im Rahmen einer Abgeordnetenhaussitzung zu diskutieren, was die Aktivisten als Beleg ihrer undemokratischen Haltung und der in ihren Augen völlig ungenügendenden Partizipationsmöglichkeiten in der parlamentarischen Demokratie denunzieren konnten. Diskussion forderten die Aktivistinnen und Aktivisten überall dort ein, wo Autorität oder Tradition in ihren Augen größeres Gewicht hatten als das bessere Argument:

- In Vorlesungen und Seminare, in denen Wissen ex cathedra verkündet und nicht diskursiv verhandelt wurde.

- Bei Immatrikulationsfeiern, in denen die Ordinarien die Hochschule feierten, Studenten aber kein Rederecht hatten.

- In Parlamentssitzungen, in denen über, aber nicht mit den Aktivisten debattiert wurde.

- In Gottesdiensten, in denen zwar Frieden gepredigt wurde, die Gräuel des Vietnamkrieges aber unerwähnt blieben.

- In Gerichtsverhandlungen, in denen von Angeklagten unter Androhung von Strafe die totale Unterordnung in die in Gerichten geltenden Verhaltensnormen verlangt wurden.

Selten wurde die Forderung freilich erfüllt und so entstanden kritische Ereignisse, die erheblich zur Mobilisierung und Radikalisierung der Bewegung beitrugen.

Diskutieren im Sinne einer argumentativen und kontroversen Aussprache wurde von den Aktivisten zu einer Praxis erhoben, deren Symbolwert mindestens so groß war wie ihre kommunikative Funktion. Allein der formale Vollzug der Aussprache erfüllte bereits einen Zweck. Diskutieren war damit (auch) ein Ritual, über das sich die Protestbewegung definierte, ein Ritual durch das sie sich von den Etablierten zu unterscheiden glaubte, ein Ritual, das mobilisierte und integrierte.

DIE GRÜNEN

Auch als DIE GRÜNEN 1983 erstmals in den Bundestag einzogen, sorgten sie nicht nur wegen ihrer politischen Inhalte für Aufsehen, sondern auch wegen der Formen ihrer politischen Kommunikation. Zur konstituierenden Sitzung des 10. Bundestages am 29. März 1983 zogen die Abgeordneten — einem Demonstrationszug gleich — vom Bonner Hofgarten ins Regierungsviertel und ließen sich dabei symbolisch von der Basis begleiten. In ihrem Selbstverständnis war die Partei nämlich lediglich ein Ast des mächtigen Baumes der neuen sozialen Bewegungen, der in die Parlamente hineinwuchern sollte. In der Präambel des Bundesprogramms von 1980 heißt es: „Wir halten es für notwendig, die Aktivitäten außerhalb des Parlaments durch die Arbeit in den Kommunal- und Landesparlamenten sowie im Bundestag zu ergänzen. […] Wir werden damit den Bürger- und Basisinitiativen eine weitere Möglichkeit zur Durchsetzung ihrer Anliegen und Ideen eröffnen.“

Die Grünen inszenierten sich als „Anti-Parteien-Partei“ (Petra Kelly) und waren ihrem Selbstverständnis nach „die Alternative zu den herkömmlichen Parteien“ (Präambel des Bundesprogramms von 1980). Der Antiparlamentarismus speiste sich aus der Kritik an einer politischen Klasse, die den Interessen von Wirtschaft und Kapital diente, an einem Repräsentationsprinzip, das die Abgeordneten nicht auf den Willen der Volkes verpflichtete, und an einer Professionalisierung der Politik, die die Durchsetzung neuer Ideen verhinderte. Um eine Korrumpierung der eigenen Abgeordneten durch das parlamentarische System zu verhindern, fassten die Grünen im Januar 1983 die sog. Sindelfinger Beschlüsse. Demnach sollten die Abgeordneten ihr Mandat nur zwei Jahre wahrnehmen und dann für ihre Nachfolger Platz machen (Rotationsprinzip), in ihrem Abstimmungsverhalten und in ihrer sonstigen parlamentarischen Tätigkeit an die Beschlüsse der Basis gebunden sein (imperatives Mandat) und nur so viel verdienen wie ein Facharbeiter (Diätenbegrenzung). Daneben beschlossen die Grünen auch eine Trennung von Parteiamt und Mandat, um eine Machtkonzentration auf wenige Personen zu verhindern.

Auch in kommuniktiver Hinsicht setzten die Grünen alles daran, sich als basisdemokratische Partei zu inszenieren. Sie benannten keine Spitzenkandidaten für Wahlen, druckten keine Köpfe auf Wahlplakate, und gaben der Partei auf Bundes- und Länderebene kollektive Führungen aus zunächst je drei Vorsitzenden, die jedoch den Titel „Sprecher“ führten, um zu betonen, dass diese eigentlich keine Macht besäßen, sondern nur die Beschlüsse der Basis nach außen kommunizierten.

Die Grünen verschrieben sich zudem dem Prinzip der Transparenz: Statt Delegiertenversammlungen sollten ausschließlich Mitgliederversammlungen abgehalten werden; die „Mitgliederoffenheit der Sitzungen und Gremien auf allen Ebenen“ ist im Bundesprogramm 1980 festgeschrieben. Zudem sollten die Versammlungen der Grünen nicht nur den Mitgliedern, sondern allen interessierten Menschen offen stehen. Auch die ersten Fraktionssitzungen der Grünen im Bundestag waren öffentlich. Neben zahlreichen Pressevertretern nahmen auch die Nachrücker, Fraktionsmitarbeiter und Vertreter der Basis an den Sitzungen teil, die in der Anfangszeit nicht selten 10 bis 15 Stunden dauerten.

Und sie bedienten sich selbstverständlich weiterhin aktionistischer Formen der Politik. Zur konstitutierenden Sitzung des 10. Bundestages zog einer „eine spindeldürre, nadellose Fichte hinter sich her. Zwei andere rollten eine überdimensionale Weltkugel. Viele trugen Blumen.“ erinnert sich Ludger Vollmer in seinem Buch „DIE GRÜNEN. Von der Protestbewegung zur etablierten Partei — Eine Bilanz“ (2009) an die Prozession ins Regierungsviertel. Am 15. Juli 1983 setzten sich Petra Kelly und Gert Bastian zusammen mit Wolf Biermann in einen Käfig und ketteten sich an den Zaun des Bundeskanzleramts, um gegen die Auslieferung eines Kurden an die Türkei zu demonstrieren.

Auch die Grünen benutzten also neue Kommunikationsformen und kommunikative Rituale, um ihre Identität als basisdemokratische Anti-Parteien-Partei und als parlamentarischer Ausleger der neuen sozialen Bewegungen zu symbolisieren. Die öffentlichkeitswirksamen Inszenierungen und Provokationen bescherten ihnen Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit.

Den neuen Kommunikationsformen der 68er und der Grünen wohnte ein utopisches Moment inne: sie schienen das Versprechen zu geben, dass eine qualitativ andere Demokratie möglich ist. Eine Demokratie, die dem besseren Argument verpflichtet ist, die allen Menschen Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen ermöglicht und in der die Entscheidungsfindung sich transparent vollzieht.

Und die Piraten

Wirft man einen Blick auf die Anfänge der Grünen, dann erscheint die Piratenpartei nur noch wenig originell. Vorsitzende, die sich als Sprecher verstehen und sich an die Voten der Basis gebunden fühlen, die Verpflichtung der Mandatsträger auf den Willen der Basis, öffentliche Fraktionssitzungen, Transparenzversprechen und öffentlich ausgetragene Streitigkeiten — das alles gab es schon bei den Grünen und sogar radikaler als bei den Piraten heute.

Dennoch verkörpert auch die Piratenpartei die Utopie einer anderen Demokratie. Und zwar weniger durch ihr politisches Programm als vielmehr durch die Formen der innerparteilichen Kommunikation und Entscheidungsfindung. Mit neuen technischen Mitteln wird der Versuch unternommen „Entscheidungen nicht im Rahmen von Vertreterversammlungen zu treffen, sondern einen basisdemokratischen Ansatz auch bei steigenden Mitgliederzahlen umsetzen zu können“, wie es im Piratenwiki zum Schlagwort Liquid Democray heißt. Dabei wird das Prinzip der Basisdemokratie um die Möglichkeit der Delegation der eigenen Stimme für bestimmte Themen oder Politikfelder ergänzt. Auch die Piratenpartei versucht die Utopie einer direkten Demokratie (Möglichkeit der Beteiligung aller Mitglieder an der Entscheidungsfindung) zu verwirklichen und setzt darauf, dass sich in Systemen wie LiquidFeedback Kompetenz (delegated voting) und der besser argumentierende Antrag Geltung verschaffen werden. Die innerparteiliche Kommunikation soll am Ende ein Modell für die Demokratie als Ganze sein.

68er, Grüne und Piraten haben in ihrer jeweiligen Zeit Kommunikationsformen besetzt und zu ihrem Markenzeichen gemacht, die Ausdruck eines alternativen Demokratieverständnisses waren, das gemessen an der Realität der parlamentarischen Demokratie durchaus als utopisch gelten kann. Es ist dieser durch die alternativen Kommunikationsformen symbolisierte Anspruch, der den neuen Bewegungen und Parteien ihr Charisma verlieh und verleiht und den neugegründeten Parteien eine so schnelle Mobilisierung von Wählern ermöglichte.

Freilich: Debatten mit den politischen Gegnern waren in den späten 60er und frühen 70er Jahren selten herrschaftsfreie rationale Diskussionen, sondern hatten häufig Tribunalcharakter. Und die Grünen haben Rotation, imperatives Mandat und öffentliche Fraktionssitzungen schnell wieder abgeschafft. Auch LiquidFeedback ist bei den Piraten längst keine allgegenwärtige Plattform zur politischen Meinungsbildung. Und dennoch: Der Anspruch ist symbolisch formuliert, das Versprechen, alles besser machen zu wollen, ist gegeben. Ob es gehalten wird, das wird die Zukunft zeigen. Das Symbol aber wirkt schon in der Gegenwart.