Wer einen Paradigmenwechsel erfolgreich herbeiführen will, der muss Traditionen für sich vereinnahmen. Das Neue, für das man eintritt, erscheint den Kritikern nämlich dann nicht mehr ganz so schlimm, wenn man darauf verweisen kann, dass es schon früher etwas Ähnliches gegeben hat, besonders dann, wenn die Tradition, auf die man sich beruft, positiv besetzt ist. Die deutsche Postprivacy-Bewegung stellt sich nun in die Tradition der Kommunebewegung der späten 1960er Jahr. Rainer Langhans sollte auf der 0. Spackeriade die Keynote halten, darf nun aber nicht.

Lebensstil-Politik

Dabei hätte das durchaus Charme gehabt: Die Mitglieder der Kommune I, allen voran Fritz Teufel, Rainer Langhans und Dieter Kunzelmann waren die Popstars der 68er-Bewegung. Sie kleideten sich bunt, pflegten einen ostentativen Hedonismus und ernteten mit ihren Spaßguerilla-Aktionen viel Aufmerksamkeit. Indem die linksintellektuellen Politaktivisten die Kommunarden als Politclowns marginalisierten, erwiesen sie sich als blind gegenüber der politischen Dimension und der gesellschaftlichen Sprengkraft dieses Lebensstils. Während Dutschke und andere SDS-Größen im Politikteil der Gazetten verhandelt wurden, belebte die Kommune I das Boulevard mit Homestories aus dem Kommunealltag und Geschichten über ihre Sexualität. Wie ihre Aktionen, so waren auch ihre Interviews wohl kalkulierte Ereignisinszenierungen im medientauglichen Format. Und das Boulevard dankte es ihnen mit Aufmerksamkeit. Eine Aufmerksamkeit, die es der Kommune ermöglichte, ihren expressiven Lebensstil über die Zentren des Protests hinaus bekannt zu machen. Dieser Lebensstil war eine Schnittstelle zwischen politischem Protest und jugendlicher Popkultur und damit ein wichtiger Katalysator für die Entstehung eines gegenkulturellen Milieus, dessen Angehörige viele gesellschaftliche Innovationen initiiert haben.

Diese Lebensstilpolitik hat der Kommune I natürlich viel Kritik eingebracht von jenen, die glaubten, Politisieren sei ein ernstes Geschäft, in dem man andere Menschen mit Argumenten überzeugen müsse. Auch die Spackeria erntet derzeit viel Kritik für ihre postprivatistischen Ideen und stilisiert sich zugleich zu einer Avantgarde, die sich weniger über Theorien definiert, sondern über ihren Lebensstil. Die Gemeinsamkeiten gehen jedoch tiefer.

Kommune und Postprivacy: das Ende der Privatheit

Anschlussfähig für die Post-Privacy-Bewegung ist der Umgang der Kommunebewegung mit dem Privaten. Die Kommune I wurde nach Dieter Kunzelmann aus der Einsicht heraus gegründet, dass eine Organisation, die „die Gesellschaft in Richtung auf eine anti-autoritäre, egalitäre, anti-private Struktur ändern will, sich selbst anti-autoritär und anti-privat organisieren muß.“ (zitiert in Koplin 1968: 48). Von der Kommune I wird kolportiert, sie habe die Toilettentüren ausgehängt, damit ihre Mitglieder sich niemals der Gruppe entziehen könnten. Tatsächlich hat man wohl nur darauf bestanden, dass Zimmertüren offen bleiben sollten, obwohl auch hier Ausnahmen geduldet wurden. Die Linkeckkommune hatte sich darauf geeinigt, dass jeder das Recht habe, jederzeit jedes Zimmer zu betreten. Neben der Verhinderung von Vereinzelungen, sollte auch private Kommunikation nicht mehr möglich sein. Rainer Langhans hat mir erzählt, er hätte einen Lautsprecher ins Telefon eingebaut, damit die Mitbewohner immer das volle Gespräch mithören konnten, wenn jemand anrief. Während die Kommune I ihr Innenleben vor allem über die Presse nach außen trug, veröffentlichten andere Bücher: Hartmut Sanders und Ulrich Christians‘ „Subkultur Berlin“ enthielt lange Tonbandprotokolle von Gespräche der Linkeck-Kommune, Rolf-Ulrich Kaiser druckte 1970 in „Fabrikbewohner“ Alltagsgespräche aus der Kommune X (auch Kommune 99 / Horla-Kommune) nach und der 1969 erschienene Bericht über den „Versuch der Revolutionierung des bürgerlichen Individuums“ der Kommune 2 bestand vorwiegend aus Protokollen aus dem Alltagsleben der Kommunemitglieder.

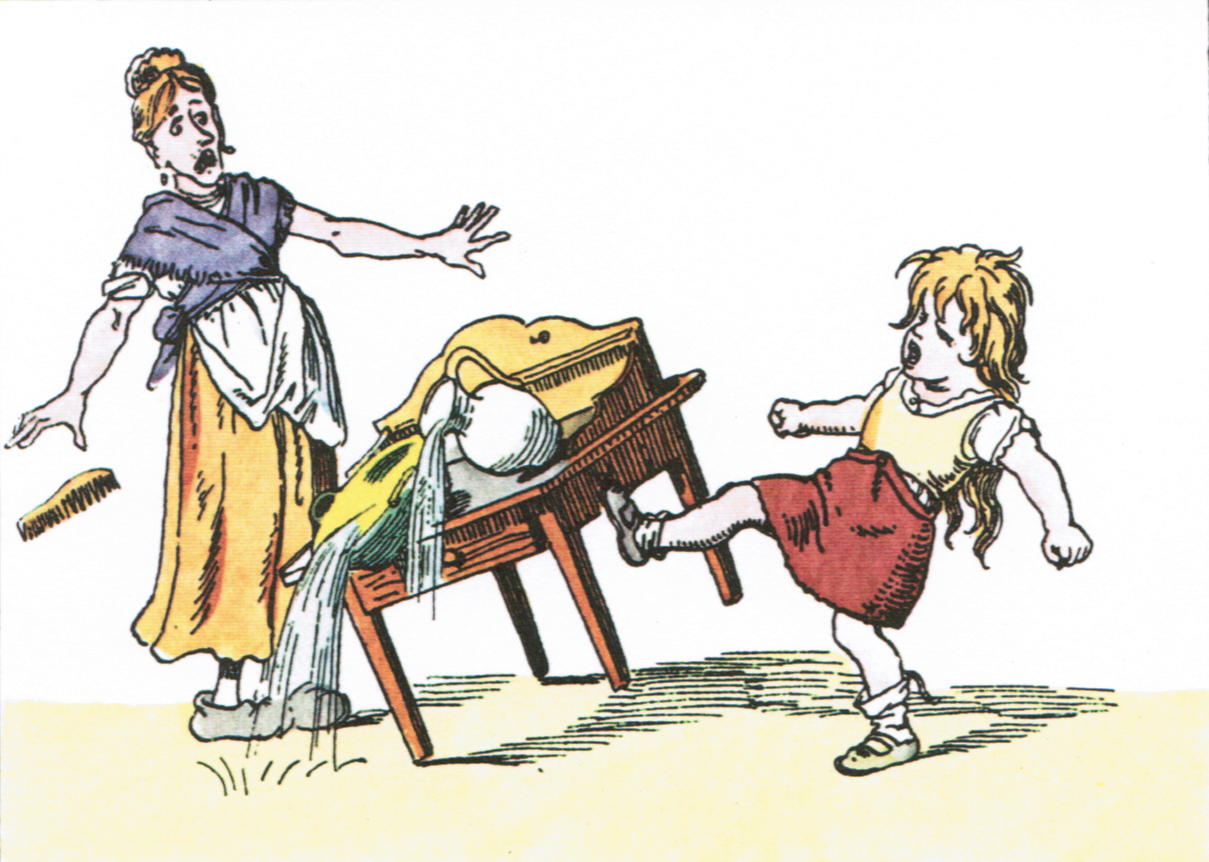

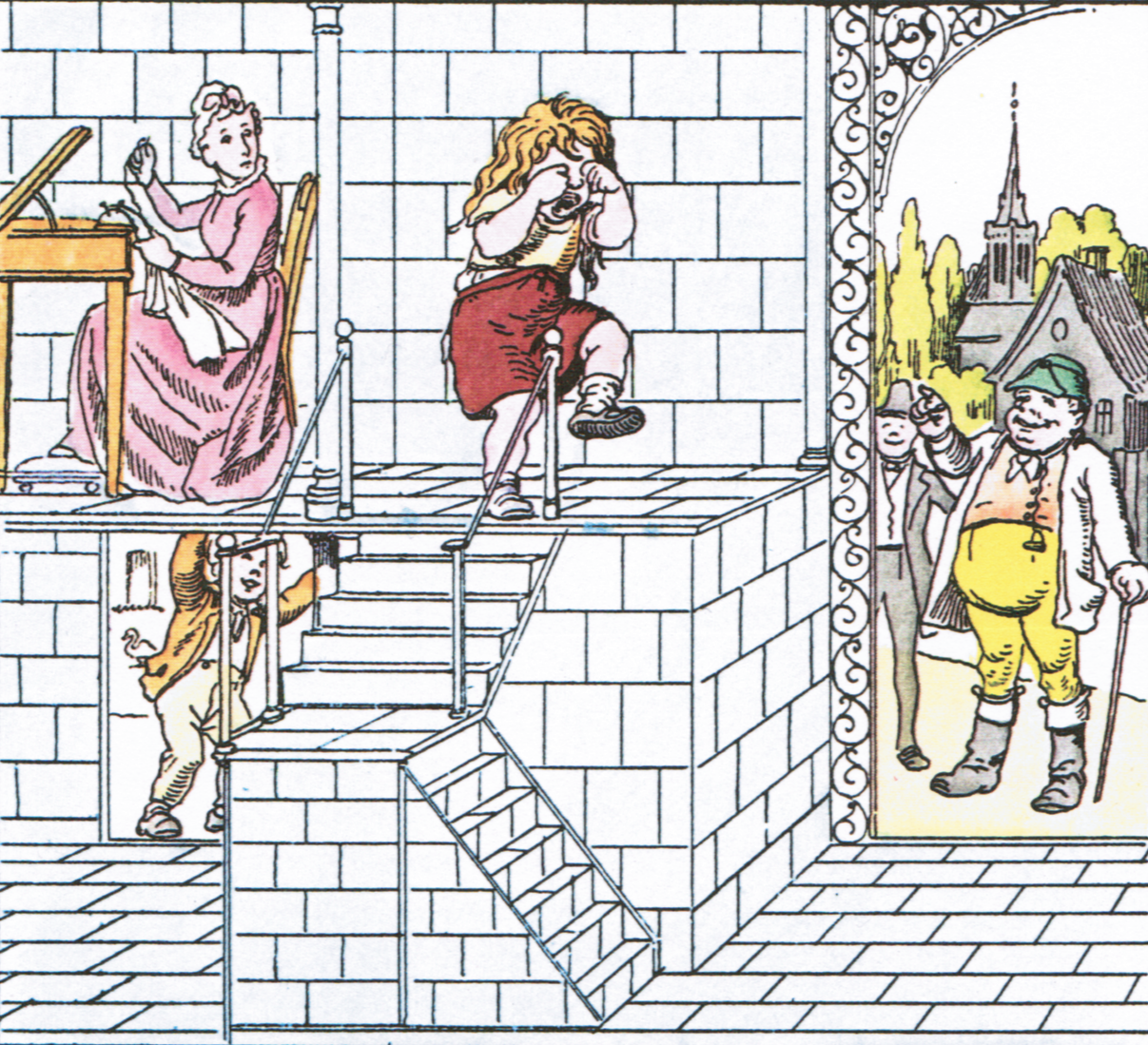

Zeichnung aus dem Protokollbuch der Kommune 2

Eschatologische Dimensionen

Die Entäußerung des Privaten — das deutet der Titel des K2-Buches an — geschah nicht aus der puren Lust am Exhibitionismus. Er folgte einem eschatologischen Programm: Es ging um nichts weniger als um die Schaffung eines neuen Menschen, der frei sein würde von den Zwängen bürgerlicher Existenz: „Nur der radikale Bruch mit der überkommenen Dreiecksstruktur der Familie kann zu kollektiven Lebensformen führen, in denen die Individuen fähig werden, neue Bedürfnisse und Phantasie zu entwickeln, deren Ziel die Schaffung des neuen Menschen in der revolutionierten Gesellschaft ist.“ (Kommune 2 1969: 70.) Auch hier zeigen sich Parallelen zur Post-privacy-Bewegung. Deren Utopie einer Ethik des Teilens und der Offenheit, die völlig neue Formen des Miteinanders hervorbringe, oder zur Unsterblichkeit durch Mindupload haben ebenfalls den Charakter einer Heilslehre. Heilbringendes Medium für die Postprivatisten ist die uneingeschränkte Kommunikation. Und auch das verbindet sie mit der Kommunebewegung.

Jeder muss alles sagen

Vergemeinschaftendes Herz der Kommunen der Frühzeit nämlich war das Gespräch. Nicht das zufällige Gespräch am Küchentisch, sondern das Gespräch mit rituellem Charakter: häufig eröffnet vom Schwellenritual des kreisenden Joint diskutierte man zu festen Zeiten mit stetig wiederkehrenden Sequenzmustern die Probleme des Zusammenlebens als Symptome für die mangelhafte Revolutionierung der Einzelnen.

In allen Kommunen bestand ein informeller Zwang zur Teilnahme an diesen Gesprächen. So war es der einzige verbindliche Grundsatz der Kommune 2, „über alle auftauchenden Probleme gemeinsam zu sprechen.“ (Kommune 2 1969: 46) Nicht nur musste jedes Kommunemitglied zeitweilig Gegenstand des Gesprächs werden, es war auch so, dass sich jedes Mitglied in das Gespräch einbringen musste. Die Ablehnung eines Gesprächsthemas, Passivität und bloßes Zuhören waren nicht gestattet. So forderte Hans-Joachim Hameister in einer Diskussion der Kommune I am 22.3.1967, deren Protokoll nur in einer lückenhaften polizeilichen Abschrift überliefert ist: „jeder muß seine individuelle Situation auf den allgemeinen Stand bringen, Schweiger müssen reden u. warten nicht mehr darauf, daß ihr Problem verhandelt wird […]. Diskussion heißt nicht mehr aufgesucht u. aufgefunden zu werden wie in der bürgerlichen Kommunikation“. Wer nicht mitmachte, flog raus: In der Kommune 2 weigerten sich Jörg und Lisbeth ihre Beziehungsprobleme vor dem Kollektiv auszubreiten — sie mussten die Kommune verlassen, denn sie hatten den „einzigen Kommune-Grundsatz angegriffen“ (Kommune 2 1969: 46).

Die Unterwerfung des Einzelnen unter die Autorität der Gruppe

Konstitutiv für das Gemeinschaftsleben war zudem, dass alle Entscheidungen in den Kommunen nach ausführlicher Diskussion nach dem Konsensprinzip getroffen werden und verbindlich sein sollten. Dies konnte so weit gehen, dass — wie in der Kommune I geschehen — die Mitglieder nach eingehender Diskussion zu dem Ergebnis kamen, dass eine schwangere Kommunardin ihr Kind abtreiben lassen sollte. Die Mitglieder der Kommunen empfanden die Gespräche als „Psychoterrorsitzungen“ (Przytulla 2002: 206), bei denen der psychische Zusammenbruch durchaus erwünscht war und zum Ritual des Reihengesprächs gehörte. Das belegt sogar eine Bemerkung Fritz Teufels, die sich in den Protokollen der Kommune I findet: „Zusammenbrüche produzierten eine Spannung, die nicht mehr zu ertragen war u. die Zusammenbrüche waren keine selbsttätigen, sondern Pflichtübungen den Autoritäten gegenüber. Autorität gleich Gruppenautorität.“

Die Kommunen verlangten also nichts weniger als die Unterwerfung des Einzelnen unter die Autorität der Gruppe. Der zunächst rein formale Zwang zur Teilnahme am Gespräch entfaltete Geltungsansprüche, die tief in die Freiheit der Einzelnen eingriffen und ins Totale spielen konnten. Nicht individuelle Entfaltung sondern Disziplinierung im Sinne der Gruppe waren das Ergebnis.

Postprivacy und Kommune

Und hier liegt die Pointe der ganzen Geschichte: Auch die Anhänger der Post-privacy-Ideologie erheben die rein formalen Forderung, keiner möge der Veröffentlichung von Daten im Wege stehen, und verbinden damit die vage Hoffnung auf eine Potenzierung individueller und gesellschaftlicher Möglichkeiten. Die Konsequenz aber, das ist aus den Kommuneexperimenten zu lernen, ist nicht ein höheres Maß an Freiheit, sondern eine Ausweitung der Geltungsansprüche der Vielen auf jeden Einzelnen und damit eine Einschränkung des Möglichkeitsraums.

Im Artikel „Kommunarden über sich selbst“ in der konkret vom 7.10.1968 kritisiert ein Mitglied der Kommune 99 die postprivatistische Lebensweise: „Die K I hat in der Fabrik, wo sie jetzt wohnen, einen einzigen Raum, in dem sie alle zusammen leben. Ich stelle mir das fürchterlich vor. Wie willst du dich da zurückziehen? Ich halte es doch für sehr wichtig, daß man auch ein bißchen Privatleben hat. Man kann nicht so ausgerichtet sein, daß alles Individuelle verlorengeht. Im Gegenteil: Individuelle Eigenarten müssen gefördert werden.“

[Persönliche Nachbemerkung: Mit Rainer Langhans kann man reden und er kann sogar zuhören. Seine Ausladung finde ich daher bedauerlich.]

Literatur:

- Kaiser, Rolf-Ulrich (1970): Fabrikbewohner: Protokoll einer Kommune und 23 Trips. Düsseldorf: Droste.

- Kommune 2 (1969): Versuch der Revolutionierung des bürgerlichen Individuums. Berlin: Oberbaum Presse.

- Mein, Wolf / Wegen, Lisa (1971): Die Pop-Kommune: Dokumentation über Theorie und Praxis einer neuen Form des Zusammenlebens. München: Heyne.

- Peinemann, Steve B. (1975): Wohngemeinschaft. Problem oder Lösung?. Frankfurt am Main: Verlag Rieta Hau.

- Przytulla, Dagmar (2002): „Niemand ahnte, dass wir ein ziemlich verklemmter Haufen waren“. In: Die 68erinnen. Porträt einer rebellischen Frauengeneration, hg. v. Ute Kätzel, Berlin: Rowohlt Berlin, S. 201–219.

- Sander, Hartmut / Christians, Ulrich (1969): Subkultur Berlin. Darmstadt: März-Verlag.

Mein Buch zur Bedeutung der 68er-Bewegung für die Kulturggeschichte der BRD:

Scharloth, Joachim (2011): 1968. Eine Kommunikationsgeschichte. Paderborn: Fink.